天龍國門戶之稱的台北車站,從清朝台灣建省、日治時期到國民政府以來

雖然位置差不多都是在淡水河東岸附近,但也經過了好幾次次的變遷

由於筆者還挺年輕的(真是自誇不臉紅啊!),經歷過的台北車站也就只有披薩屋一座而已

當年念大學的時候很無聊的翻了翻書,把台北車站的變遷稍微整理了一下

(第一張的台北車站照片是當年Google到的,下圖就是本人的小畫家創作了)

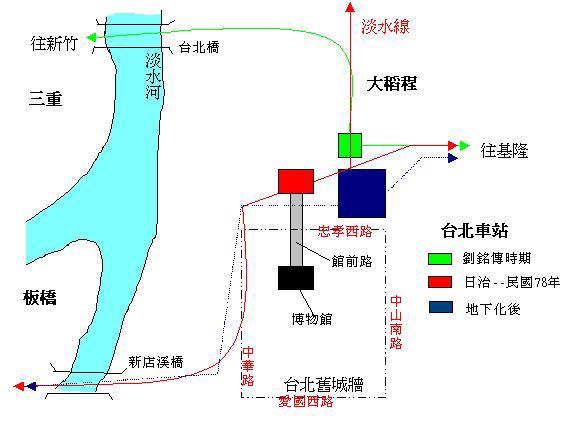

劉銘傳時期完成了基隆到新竹間的鐵路,台北車站位於台北城北邊大稻埕南邊的郊野之地

火車的 路線是從 基隆-八堵-水返腳(汐止)-南港-錫口(松山)-台北(大稻程)-台北橋-三重埔到新竹.

當時民眾因為仍對火車抱持畏懼的心理,所以火車刻意避開當時漢人主要的居住區域.

這個車站就是第一代的台北車站

第二代和第三代的台北車站興建時,台台灣已經進入的日治時期

1901年日本人修改了台北到新竹間的路線

由台北站南下經艋舺(萬華),枋橋(板橋),鶯歌,桃園再到新竹這也是今天鐵路所走的路線

位於大稻程的台北車站也遷移到台北城北邊,府中街與府後街之間

正式名稱為"台北停車場",即為第二代的台北火車站,這棟建築屬於西洋是文藝復興古典式建築

(圖片摘自維基百科)

日本統治台灣時期進行了一連串的"市街改正計畫",

包括拆除了台北城的四面城牆,也就是今天的忠孝西路,中華路,中山南路以及愛國西路

在車站前也興建了廣場和鐵道旅館(今天新光三越站前店附近)

1915年興建了博物館,連接車站和博物館正門的路即為館前路

這是日本人慣用的手法,確立火車站最為門戶的空間效果

同樣情形在新竹車站和台中車站都可以發現.

1923年為了方便大稻程的旅客,在今天的承德路口設置了後站出口

但台北後站跟許多台鐵老車站的命運一樣,都給無名火燒了

(本圖為當年Google到的照片,來源不可考)

1938年,第二代車站拆除,第三代車站為鋼筋混凝土的結構,四方形對稱的站房

屬於折衷主義式風格的建築,於1941年正式完工,面積達3926.7平方公尺,造價610萬日圓

並在樺山町設置貨物起卸中心,扇型車庫以及台北機廠.

(圖片摘自維基百科)

戰後中國政府接收了日本人建設的一切鐵道設施

所有權不過是從日本資本家移轉到中國資本家罷了,因此改變並不大

問題的發生是在60年代之後,因國民政府南工北商的政策,使台灣的人口大量北移

前站附近因餐飲店,交通轉乘區和各種補習班林立,後站是批發業和旅館業的發達

鐵道阻隔便成為了發展的瓶頸,鐵道上的各大陸橋於是產生

從和平西路的西園橋,中華商場滿滿的人行天橋,到忠孝橋,重慶陸橋,中山橋,光華僑到復旦僑即是.

前陣子無意間發現了這個網誌,也介紹了當年的台北車站附近

第三代台北車站的鳥瞰圖(也是當年Google搜尋到的)

由於各種交通的問題,鐵路地下化或高架化變成了鐵路必然的趨勢

而台北因戰略考量的因素選擇了地下化,鐵路局稱之為台北專案

台北新站於1989年落成,於是火車到了台北不再是閃爍的霓虹燈招牌,而是漆黑的隧道了.

新的台北車站位於舊台北車站的東側,就是坐落在原本台北機廠的扇形車庫上,是第四代的台北車站.

談到這座車站,我的腦海就會浮出林強的那首經典名作

「台北、台北、台北車頭到了啦...前頭是現代的台北車頭,我的理想和希望都在這...」

小時候看新聞記者站在忠孝西路的天橋,拍著春節運輸的報導

當時年幼的我都很匪夷所思的想著「這不是車站吧...一點都不像車站...沒有火車...沒有鐵軌...」

不過除了站體的宏偉外,一般專家對他的評價與舊站相比常是弊多於利

因為新站破壞了原本都市計畫的軸線,埋下了日後台北站區交通大亂的主因

市民大道的建立,"站前"和"站後"仍是分隔著

還有今日台北車站的開放空間不足的問題,都是當初規沒有作長遠的規劃所造成的.

現在的台北車站,除了當年的台鐵地下化外,多了偏一邊的淡水線和板南線

近年來又多了高鐵行駛,不久的將來機場捷運也要駛入其中,號稱是「五鐵共構」的車站

但筆者私下認為,號稱五鐵,全部加一加不過8個島式月台,為什麼可以弄得這麼複雜呢?

東京車站二十多個月台(番線)都可以標示的這麼清楚,我們的披薩屋可以進步的空間真的還很多...

公告版位

現正熱映刊出2025 日本新潟 月後湯澤親子滑雪之旅

- Dec 01 Wed 2010 13:36

台北車站今古變遷漫談

close

全站熱搜

留言列表

留言列表

發表留言

留言列表

留言列表